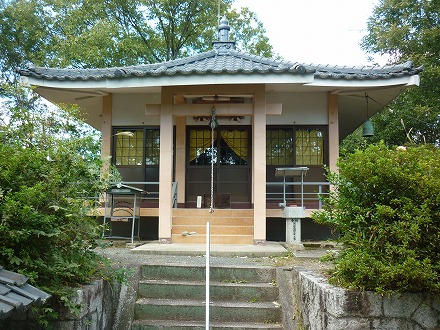

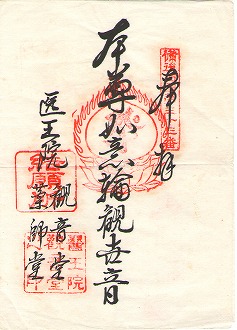

備後西国 第三十三番結願所 時打山 医王院 観音堂

広島県福山市新市町宮内

福山市の明王院を一番札所に尾道の浄土寺、西国寺、千光寺等々、備後一円の世に知られた名刹を巡っての最後の結願所が無住の小堂とは、だが寺歴を調べると、当然とか思われます。 新市町宮内の吉備津神社は一宮 (いっきゅうさん)と親しまれ備後一の神社として備後国の総鎮守です。古く神社であれば、必ず境内に別当寺(神宮寺)があって備後一の宮にもふさわしい別当寺があり、吉備津神社に伝わる江戸時代初期の絵図面によると、本殿の右端に「観音堂」の記載があり、本尊の如意輪観世音菩薩は、ここで祀られていたのでしょう。寺の格式としても、寺の規模からも備後西国三十三カ寺の結願所として十分の貫禄であったであろう。 明治になり、神仏の分離により境内の寺は取壊され、本尊の如意輪観世音菩薩は近くのお堂を転々とし、現在の地である時打山薬師堂へ移ったのです。 近くの南の小高い山には、かつて南北朝の争乱に挙兵し果てた桜山茲俊の居城(桜山城趾)があり国の史跡に指定されています。

地蔵堂

見えます

眼下に見えます

からの入口

(坂道になります)

備後西国三十三ケ所巡礼案内書に「中興寺 薬師堂・観音堂」と記されたものもありますが、近くにある「中興寺」とはいっさい関係はありません。また、麓にある「薬師堂(阿弥陀堂?)」は「中興寺」とは関係なく、観音像が安置されていたことはありません。

アクセス

JR福塩線新市駅から北へ延びる県道26号を1.5kmほど北上すると、右手に大きな石の橋が架かった池がある。道路脇には灯籠がありいかにも、神域に入った気がする。池の所から左に進むと有名な「備後一の宮 吉備津神社」の大きな石の鳥居が見える、それをくぐると広いお宮の境内だ。大きな石鳥居のすぐ前の道には昔風の家が建ち並ぶ、右手南方向に200mほどT字交差点角に案内の石柱が立っている。ここを折れて60mほどで、左手に山に向かう狭い道がある、「備後西国三十三番」の石柱が立っているので分かるだろう。急な山道を150mほど登り切った所へ無住のお堂がある。先ほどの池が眼下にみえる。

神社参拝者駐車場が池の北側と池から少し先信号の左側にある、もしくは大きな石鳥居を入って広場があるのでここへ止めさせて頂く